Histoire de

L’Isle-Adam (en bref)

Les premières traces de l'homme dans la région de L'Isle-Adam remontent à l'époque du Paléolithique (de 100.000 à 4.000 ans avant J.C.). L'abbé Henri Breuil (1867-1961), éminent paléontologue, qui séjournera à L'Isle-Adam à partir de 1925, a découvert dans les carrières de sable des bords de l'Oise des silex taillées pouvant remonter à plus de 50.000 ans avant notre ère.

La civilisation de l'époque du Néolithique (de 4.000 à 2.500 ans avant J.C.) nous a laissé des traces indiscutables de sa présence dans la région. Elle a érigé des mégalithes servant de tombes communes. Ces vastes monuments, aussi appelés " allées couvertes ", sont parvenus jusqu'à nous. Parmi les plus proches de notre localité, on peut citer : " La Pierre Plate " (découverte en 1926 par Bernard Bottet) dans les bois de Presles, " La Pierre Turquaise " dans la forêt de Carnelle, " Le Trou à morts " sur les coteaux de Parmain,… Il s'agissait d'une population, composée essentiellement de chasseurs et de pêcheurs, qui vivait dans la forêt mais aussi sur les bords de l'Oise. On a aussi découvert un atelier assez important de taille de silex dans un endroit sablonneux appelé la "Petite Plaine", à quelque distance de la dérivation amont de l'écluse actuelle. De l'autre côté de l'Oise, il faut signaler le beau polissoir de la Tour du Lay, repéré en 1969 par les membres du Groupement des Etudes et de Recherche Archéologiques du Val d'Oise.

La période de l'âge du Bronze a laissé de nombreux et intéressants vestiges à L'Isle-Adam. Les découvertes les plus importantes ont été faites lors du dragage de l'Oise, effectué en 1901-1902 entre l'ancienne et la nouvelle écluse (épées en bronze, lances, haches, ...). En outre, deux nécropoles de cette époque ont été retrouvées, l'une près du ruisseau du Vivray, l'autre près du ru du Bois (à proximité de l’île de Champagne). Les tombes contenaient des corps accroupis accompagnés de grosses pierres, ainsi que des fragments de poterie et de bracelets en bronze.

Plus près de nous, la période de la Tène (entre 450 avant J.C. et le début de notre ère) correspond à l'installation des Gaulois dont on a retrouvé des fonds de cabanes, des tessons de céramique, des objets en fer (épées, têtes de javelot, ...). Les zones où furent retrouvées ces traces se situent vers Cassan, les Forgets, Nogent, Stors et le Vivray (tombes, statuettes, monnaies ou médailles).

Mais, il est incontestable que les premiers habitants des Gaules ont aussi occupé les îles et les bords de l'Oise. Cette époque correspond probablement aussi à la naissance du village de Nogent. Vers 50 avant J.C., Nogent voit arriver les légions romaines de Jules César et prend alors le nom de " Novigentum ". Le village fait alors partie du pays de Chambly (Pagus Caméliacencis). Là encore, céramiques, verreries, sculptures marquent leur séjour. Quelques pièces de monnaies, romaines pour la plupart, ont été retrouvées en 1974 près de la rue de la Madeleine lors de travaux de voirie.

A la fin du VIème siècle, Clovis venait d’établir sa capitale à Soissons. Nogent et sa forêt connurent l'autorité Mérovingienne, puis Carolingienne. Les bijoux de Jouy-le-Comte exposés au musée de Saint-Germain, la nécropole de Montarène sur les coteaux de Parmain (qui livra céramiques, armes et bijoux), en sont le témoignage. Le village de Nogent était aussi connu sous le nom de Nogent-le-Tigneux ou de Nogent-en-Chambliois. La plus ancienne trace officielle de l'existence du village apparaît dans une charte de Charles II le Chauve, datée de Compiègne le 19 septembre 862. Cette charte fait état d’une demande de chaussures par les moines de l’abbaye de Saint-Denis qui administrait l’église de Nogent.

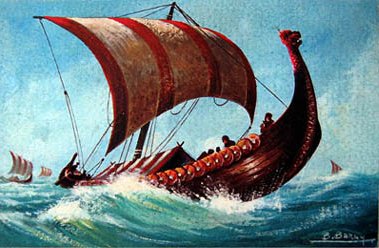

En 883, les Normands sont à Pontoise, alors dénommé Briva Isara (Pont sur l’Oise). En 885, ils remontent l'Oise jusqu'à Beaumont, tuant, pillant et incendiant tout sur leur passage. La population de Nogent, affolée par ce déferlement de barbares, se réfugie dans les bois, abandonnant maisons, bétails et cultures. La motte féodale dressée dans l’île du Prieuré sera probablement incendiée comme le fut celle de Pontoise et de Beaumont.

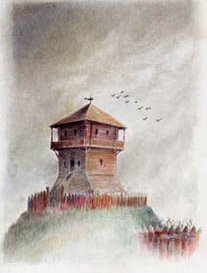

En 945, le roi de France, Louis IV

d’Outremer, fait construire

sur la frontière ouest de son royaume des châteaux fortifiés

dont il confie la garde à des hommes fidèles et experts dans le

métier de la guerre. C’est probablement à cette époque

que remonte l’édification du premier château fort situé

dans la plus grande des deux îles de L’Isle-Adam.Le premier seigneur connu s’appelle

Adam. Le 30 mai 1014, il

fonde en face de son château, situé dans la plus grande des deux

îles, un prieuré consacré à Notre-Dame et Saint-Godegrand

(ancien évêque martyr de Sées dans l'Orne). Cette famille de seigneurs

qui prendra le nom de l’Isle, à cause de

la situation de son château

fort, est connue pour les services qu'elle a rendus aux premiers rois

Capétiens.

Un de ces seigneurs, dénommé Adam, et fils du précédent,

sera connétable de France, puis sénéchal du royaume. Son

fils Philippe aura pour parrain de baptême le roi Philippe 1er,

ce qui

confirme les liens étroits entre la famille royale et les seigneurs de

l’Isle. Pendant près de 350 ans, celle-ci occupera à la

cour des postes importants. Elle se fera aussi remarquer par ses

libéralités,

telles que les fondations du prieuré Notre-Dame et Saint-Godegrand, de

l'abbaye du Val et de la léproserie Saint-Lazare de L'Isle-Adam. Les

débuts de la guerre de Cent ans, avec l’invasion anglaise, mais

aussi le défaut d’héritiers mâles vont sonner le glas de

cette famille de l’Isle.(Voir les Seigneurs de L'Isle)

En 1364, ce sont les Villiers le Bel, des

proches de la famille des seigneurs

de l’Isle, qui font l’acquisition de cette seigneurie. Là

encore il s’agit de grands serviteurs de la Royauté et de l’Eglise

: ils fourniront des chambellans, un maréchal, deux évêques

au diocèse de Beauvais dont dépendait alors L’Isle-Adam,

mais aussi un grand maître de l’Ordre de St Jean de Jérusalem

qui s’illustrera en 1522 lors du siège de Rhodes par le sultan

ottoman Soliman le Magnifique. Ces Villiers, qui ont pris entre-temps

le patronyme

de l’Isle-Adam, vont faire construire l’église Saint-Martin

(en 1499) et le pont en pierre du Cabouillet.(Voir les Seigneurs de Villiers)

En 1527, Charles de Villiers de

L’Isle-Adam, cède la seigneurie

à son cousin, le connétable Anne de Montmorency. Celui-ci fait

détruire le château fort devenu vétuste pour le remplacer

par un château d’agrément. Il conserve seulement la grosse

tour de l’ancien château. Il fait aussi reconstruire en pierre le

pont du Moulin. Ses deux fils, François et Henri, puis son petit-fils

Henri II, lui succèderont. En 1632, ce dernier est décapité

sur la place du Capitole à Toulouse pour insubordination au roi Louis

XIII. Ses biens sont confisqués.(Voir Les Montmorency)

Le roi attribue la seigneurie de L’Isle-Adam à Charlotte-Marguerite,

la sœur d’Henri II de Montmorency, qui avait épousé

le prince Henri II de Bourbon Condé. Par succession, la seigneurie

échoit

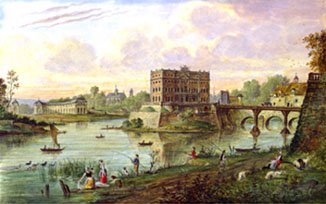

à la branche cadette, les princes de Conti.. Ces grands personnages,

cousins des rois Louis XIV et Louis XV vont faire de L’Isle-Adam un

petit

Versailles : embellissement du château d’agrément, construction

de jardins à la française et d’écuries monumentales,

aménagement de la forêt pour la chasse à courre, reconstruction

du pont de la Croix qui relie les îles du Prieuré et de la Cohue,

organisation de fêtes somptueuses qui attirent des personnages

célèbres,

dont le jeune Mozart. Malheureusement la Révolution va mettre un terme

à cette période faste de l’Isle-Adam. Le dernier Conti,

Louis-François-Joseph, est exilé à Barcelone en Espagne

où il décèdera en 1814. Ses propriétés seront

vendues dès 1798 comme « Bien National ». C’est ainsi

que le château et ses superbes écuries disparaîtront vers

1812, démolis pierre à pierre par des acquéreurs indélicats.(Voir Les Princes de Conti)

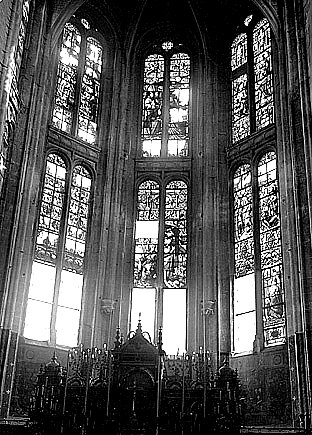

Il va falloir attendre l’arrivée de deux personnages importants : Charles Dambry, maire de L’Isle-Adam de 1834 à 1869, et Jean-Baptiste Grimot, curé de la paroisse de 1848 à 1885, pour que la ville retrouve un peu de sa superbe d'antan : restauration de l’église avec élévation de son clocher, construction de la chapelle de la Vierge et du presbytère, installation de superbes vitraux et acquisition d’un mobilier de valeur ; puis la construction de la mairie actuelle, financée en grande partie par le maire. Pendant cette période, de nombreux châteaux ou maisons de maître vont fleurir à L’Isle-Adam : les châteaux du Saut du Loup, de l’île du Prieuré, de Cassan, de la Faisanderie, du Parc, … A partir du milieu du XIXème siècle L’Isle-Adam va attirer des peintres célèbres : Jean-Honoré Fragonard, Jules Dupré, Théodore Rousseau, Daubigny, Renet-Tener …, mais aussi des écrivains : Balzac, Francis Carco .... et enfin des personnalités : Louis-Gustave Binger, l'abbé Henri Breuil, Horix de Valdan, etc ...

En 1870, les Prussiens, malmenés par les résistants locaux, provoquent des dégâts à L’Isle-Adam : incendie du château dans l’île du Prieuré, de l'ancienne mairie et de maisons de particuliers.

Dans la période, entre les deux guerres, " les années 30 ", Henri Supplice fait réaliser par son architecte Du Pinet la plage de L'Isle-Adam qui va acquérir une renommée importante auprès des Parisiens.

Enfin la Deuxième Guerre Mondiale va causer des plaies importantes à L’Isle-Adam. En juin 1940, des combats importants opposent sur les bords de l’Oise les armées françaises et allemandes. Puis en juillet et août 1944, les bombardements alliés vont raser une grande partie du hameau de Nogent et causer de nombreux dégâts dans le reste de la ville, dont la destruction de la plupart des vitraux de l’église.

En ce début du XXIème siècle, la ville de L’Isle-Adam, située entre la forêt domaniale et l’Oise, retrouve progressivement un cadre agréable où il fait bon vivre, à seulement 32 km de Paris.

Pierres polies

Musée-Mairie Parmain

Vase funéraire mérovingien

Musée-Mairie Parmain

Vase funéraire mérovingien

Musée-Mairie Parmain

Fibule mérovingiene

Musée-Mairie Parmain

Bernard Baray

Drakkar Viking

Bernard Baray

Motte castrale

Moreau l'Ainé : Le château des

princes de Conti à L'Isle-Adam

Intérieur de l'église St Martin après les bombardements